lunedì 27 maggio 2013

Il mitomodernismo e il neo-antico

Se “la bellezza è sempre verginale nel suo apparire e non viene segnata dal passare del tempo”, è perché le immagini belle, visive, sonore e ritmiche con il loro alone semantico irrompono dall’ignoto evitando la concettualizzazione totalizzante, disserrando residui arcani nel testo poetico, narrativo, pittorico e musicale, nonché nella percezione vincolata alla fenomenologia esistenziale. Ma, come esplicita Stefano Zecchi, la bellezza non è solo oggetto della nostalgia dell’armonia e della perfezione classiche, quindi non si tratta di una cosa perduta nella casa del desiderio, ma è un ideale che sola è in grado di produrre quella tensione simbolica che è all’origine dell’esistenza autentica, quella che apre al dubbio, quella che incentiva, spinge all’azione perché un’ideale inedito si realizzi nel mondo.

Il mitomodernismo, innanzitutto, si oppone all’ironia integralmente decostruzionista, nichilista, antiutopica di coloro che sistematicamente evocano l’agonia della nostra civiltà, a volte con atteggiamento manierista, a volte con vessazione apocalittica, con una tensione intellettuale che ha per fine il niente, e confina nel ridicolo ogni tendenza alla rigenerazione. Per il mitomodernismo la bellezza è in grado di consentire l’esperienza della totalità dell’esperienza nell’enigmatico frammento poetico-artisitico simbolizzante.

In questa prospettiva il mito non è solo la forma del pensiero primitivo e selvaggio, ma racchiude una conoscenza che si colloca al di là della divisione mal posta tra razionale e irrazionale, il mito manifestandosi come una vera e propria memoria occultata dell’umanità. Si tratta di un sapere che contiene le domande sulle origini e che storia, filosofia e scienze ripropongono alla loro maniera, anche se ne vogliono abolire il linguaggio figurato .

Diversamente dalle religioni storiche e dalle ideologie che riducono, rattrappiscono e velano i miti in nebbie dogmatiche, il mito, trasfigurato radicalmente in rapporto al contesto storico-sociale, favorisce l’irruzione del sacro nel tempo storico-fenomenologico e con la sua energia metamorfica apre l’immaginazione a vere e proprie avventure con un effetto non di deriva derridiana ma di destino.

Diversamente dal pensiero etnico “che ci radica alla terra, a un centro fisso del mondo, separandoci e mettendoci gli uni contro gli altri... il pensiero mitico è circolare, ricollega, unisce sottolineando sempre ciò che riporta a origini comuni, a una primigenia fratellanza cosmica. Il mitomodernismo favorisce l’impulso a liberare l’energia metamorfica del mito nella nostra vita, nel nostro linguaggio, nell’anima nostra...a rovesciare ogni equilibrio imposto, ogni convenzione compromissoria, ogni struttura statica.

Oltre alla rivalutazione della categoria estetica del bello, tempo fa relegata nel cimitero del “passatismo” e dell’ideologicamente sospetto, il mitomodernismo rivaluta come fondante la categoria del sublime, inteso come dettato inevitabile dell’esigenza di libertà individuale e che si realizza nel reclamare che ciò che esiste e si vive sia bello e buono. Contro l’omologazione fonte della massificazione globale, il sublime nell’ottica mitomodernista si manifesta sopra o sotto la miseria del probabile linguistico. Se si realizza oltre il premasticato comunicativo, allora si manifesta esaltando serie di contenuti irriducibili a una semantica che non sia immaginaria, spalancando finestre su aspetti dell’ancora ignoto, oltre i confini dell’immaginato e del rappresentabile. Se, invece, si concretizza nel rifiuto alla dialettica dell’oltrepassamento verso l’alto, allora, nella nostra epoca del brutto dominante, istituzionalizzato e del kitsch tecnologico-mercificato, destruttura i medesimi brutto e il kitsch nel ributtante, nell’orrido e nel mostruoso.

Fin dalla mia adolescenza percepii l’energia immanente alla lingua tesa a eguagliare-somigliare alle dimensioni sublimi dell’universo, energia tesa alla infinitizzazione del verso, secondo quella enèrgheia estrema che sola è in grado di portare l’infinito nel finito. E così mi ritrovai in sintonia con Platone per quanto concerne l’idea dell’entusiasmo: “E colui che senza furore bussa alla porta delle Muse, pensando che basti l’arte a renderlo poeta, non conseguirà l’intento, e la poesia di chi ragiona sarà eclissata da quella di chi è posseduto”. Si veda il mio “Mi domandi” del 1959:

Mi domandi

“Come puoi tu comporre

versi

turbarti davanti a parole,

mentre per te è caduto il Padre,

e l’Amico porta le tue

catene?

Come puoi al petto

stringerti

la morbidezza della

tua solitudine

ed in essa ammirarti?”

“So che la mia risposta

t’offende;

ma alla mia finestra

talvolta, dopo lunga giornata,

ridestarsi vasto di stelle

e vedo i tetti smarrirsi

nella luna

e le strade deserte

e il cielo

Ascolto

l’immensa solitudine

e la sua voce

alla mia somiglia

Roberto Carifi, nel 1979, così evocò la scrittura sublime “... passaggio dal comunicabile all’ignoto, secondo un volo indicibile nel tempo indecifrato e nel luogo dis-locato della distanza tra la polvere del mondo e la chiarità dell’etere e sottolinea l’attualità del gesto di Callicle che identifica il bello della vita nello 'os pleiston epirrhein' (‘nel versare il più possibile’)”. Lorenzo Scandroglio, a sua volta, osserva “... qui, nell’eterno presente del mito, dove passato e futuro convergono nell’attimo di una folgorazione... la poesia si impone come forma privilegiata di conoscenza, non più ai margini, nel regno del decorativo e dell’intrattenimento giullaresco, ma al centro di tutti gli universi possibili.”

Giuseppe Conte, alla fine degli anni settanta, profetizza l’imminente rinascita di un grande desiderio di vita fluida, nomade, corporale che investirà la poesia, la libererà dalle ultime canaglie sanguinanti, quelle della coscienza infelice, che vorrebbero farle portare dei pesi. Poiché la poesia sa la dedizione, ma quella che nasce dall’impossibilità e dall’estasi: conosce la danza, l’irresponsabile debolezza, l’energia delle vibrazioni che il nostro corpo ha in comune con quella della terra e del sole. Non se ne può più della gente che crede solo in qualche cosa, della gente ancorata al proprio ego, rimuginante sulla propria infelicità intellettuale e storica, incapace di dono, di leggerezza, di debolezza, di amare tutto senza chiedere niente – che è l’unico modo non ripugnante di amare.

Già negli anni ‘70, al tempo dei seminari presso il Club Turati di Milano, ancora Giuseppe Conte contro le asettiche sperimentazioni dell’avanguardia e del riduzionismo strutturalista, osservò che “il corpo della poesia non è solamente il suo linguaggio, figure, stile, metro, ma il corpo della poesia è il corpo del sogno...”. E Gabriella Galzio, in La discesa delle Madri, rievocando il sistema simbolico vincolato al femminile e alla percezione cosmica del corpo, vede nell’esasperata competizione egocentrica occidentale un motivo della perdita del sacro e della decadenza nelle lettere e nelle arti. Quindi, nel 1998, con Danilo Bramati, Gianpiero Marano e Marco Marangoni fonda la rivista “Fare anima”, col progetto di rifondare la poesia e la civiltà secondo il mito di Eros che sveglia l’anima aprendola alla visione rigeneratrice.

Contro la disseminazione poligrafica del postmoderno, il filosofo Mario Perniola, negli anni ‘90 rivendica al neo-antico il compito di rivalutare “il corpo per affermare la molteplicità irriducibile ad un unità indifferenziata dei testi, dei corpi, delle culture, il neo-antico preservando il carattere dei singoli corpi etnici, culturali e sociali per sottrarsi alla costante restrizione e contrazione delle attività culturali di fronte all’avanzata dei mass-media e delle scienze, fenomeno che implica la perdita dell’oggetto, l’annullamento del dato sensibile, la riduzione all’essenziale minimale delle arti”.

Il mitomodernismo acquista una risonanza sciamanica nelle azioni rituali del pensatore sapienziale e poeta Angelo Tonelli, nel Golfo dei Poeti, a Lerici, e di Massimo Maggiari, a Charleston, nel South Carolina. Importante il lavoro teorico sul simbolo di Tonelli che affermò che “’i simboli’ sono detti ‘bellezze ineffabili’: viceversa le ‘bellezze ineffabili’ sono ‘simboli’, ovvero strumenti di ricongiungimento (“symbàllein”). Con che cosa? Con l’invisibile radice di tutte le cose. La bellezza è ‘il visibile delle cose invisibili’. È il modo in cui il Divino si manifesta all’umano e prende coscienza di sé attraverso l’umano che di esso è una forma. Lo sguardo della bellezza è uno sguardo che unifica”. Per Tonelli l’origine è “Kosmos”, l’ordine metamorfico di Orfeo e l’uomo contemporaneo che trascura volutamente il valore dell’armonia cosmica è destinato al distruttivo Khaos e alla perpetua e assoluta follia che chiama “realtà”. Ma la “realtà” è debitrice al Mito che non ha passato e futuro, essendo un divenire perpetuo che richiede, tra l’altro, il rinnovamento radicale del politico.

In “Sui sentieri del mitomodernismo” affermai che “l’arte e la poesia vera sono liberi da ogni interesse, sono finalità senza secondo fine, trascendono e si oppongono a un mondo di falsità, a un universo taroccato non solo per borse, orologi, nasi, seni, ma anche per le opere come quelle di Damien Hirst, Maurizio Cattelan, Jeff Koons, il cui unico valore sta nel prezzo a cui riescono a venire vendute. L’arte e la poesia vera tendono a liberarci dall’inessenziale e ci rivelano come il mondo dovrebbe, o comunque, potrebbe essere. Nel flusso indifferenziato delle apparenze, il bello impone quella discontinuità che apre lo spazio alle differenze necessarie per sempre nuovi sentieri che tendano verso utopiche dimensioni.

Nella tradizione mito-poietica italiana giganteggia la figura di Ugo Foscolo, che evocò il sistema simbolico politeista in cui Amore “infiammava tutti i gli abitatori della terra di ardenti passioni, simili a quelle che tuttavia imperversavano tra le belve e i cannibali. Venere... simbolo della natura universale, mossa a pietà del genere umano, vedendo che essa non era capace di migliorare e perfezionarsi, creò le Grazie...”.

La prima azione mitomodernista si concretizzò a Riccione (29-30 aprile 1988). Rosita Copioli, Giuseppe Conte, Mario Baudino, Roberto Mussapi, Stefano Zecchi, l’autore di questo testo, T. K., rievocarono La Nascita delle Grazie elaborando le 19 Tesi sulla vita della Bellezza, tesi che qui riportiamo:

1. Ogni fattore negativo e distruttivo nella nostra società è sempre emanazione di forze estranee alla bellezza.

2. La bellezza è difesa biologica contro la distruzione della specie.

3. L’estetizzazione del mondo si fonda sull’insubordinazione del bello. Gli avanguardismi sperimentali che hanno lottato contro la bellezza hanno finito per assoggettare l’arte all’ordine borghese.

4. Sperimentazione e tradizione sono inseparabili nella bellezza sempre viva.

5. Nessun pugnale colpisce più a fondo il cuore di un uomo di un punto messo al momento giusto.

6. ‘Trobar clus’ per la genesi permanente del cosmo. Habitat del poeta è il caos sublime.

7. L’arte è il sogno sostenuto dallo specchio della natura simbolica.

8. La bellezza è nella sacralità politeista. L’arcadia è la degenerazione borghese della bellezza.

9. Il sacro fuori dalle confessioni come la magia fuori dagli occultismi.

10. Aderire senza condizioni alle esigenze dell’immaginazione significa anche

affermare l’apparizione della bellezza sublime.

11. Lo scrittore aiuta la vita a ricostruirsi negli interstizi del sogno.

12. L’energia è l’immaginazione: la poesia è trasformazione concreta.

13. La natura è corrente d’energia metamorfica che da un punto sconosciuto muove verso un punto inconoscibile.

14. Il mito è il linguaggio sovrapersonale e sovratemporale con cui l’universo parla di se stesso. Non è il passato, ma è il futuro la coscienza cosmica dell’umanità.

15. L’eroe è colui che getta al di là del dolore e della morte un gioioso sguardo di assenso. È colui che dalla propria disgrazia privata e storica fa forza, anima, energia divina.

16. Il ritorno non è regresso ma la prima forma di identità.

17. Prova a rileggere la storia introducendo il concetto di destino.

18. La poesia non è figlia illegittima del tempo, ma Big Bang.

19. Il nichilismo è il cancro del XX secolo. Questo secolo nichilista è quello che ha anche accettato il brutto nella forma dell’arte e il cattivo gusto nell’esperienza quotidiana.

A vent’anni di distanza Silvia Pireddu commentò la Tesi N° 14, come segue: “... si tratta di una sorta di ricerca ‘istintuale’ di un’Arte veramente universale. È la volontà di confermare il ‘permanere’ del creare, la capacità dell’arte positiva di resistere come il linguaggio profondo dell’Uomo, come ‘coscienza cosmica’ di un’Arte che nonostante tutto crea e lo fa per dare e dire Vita”.

Mentre nella primavera del 2013 a New York, nella città che decreta il successo mondiale di un’opera d’arte, gli artisti giocarono con l’antico, e, per esempio, Jeff Koons espose una scintillante e smeraldina “Venere Metallica”, in acciaio inossidabile lucidato a specchio, e non contento presentò pure la serie “Antiquity”, dove decora con una pioggia di scarabocchi fotografie gigantesche di statue di divinità greche, facendole emergere da uno sfondo puntinato multicolore alla Lichtenstein, tendendo così ad abbassare la bellezza classicamente definita al livello della volgarità dilagante fondata sulla speculazione artistica contemporanea, vilmente stuprando lo splendore e l’energia sprigionata dall’arte autenticamente mitica, il 28 marzo del 2013, presso la Casa della Poesia di Milano progettai e realizzai l’evento che annuncia la nascita di una Grazia nuova.

La nostra società non solo non essendo migliorata, perfezionata, ma è addirittura pervasa da un’epidemia pestilenziale in grado di far sprofondare l’Italia intera secondo le modalità di una catastrofe morale ed estetica tanto da sperperare l’eletta tradizione italiana, di millenaria elaborazione. Questa intollerabile situazione rese necessaria la nascita simbolica della quarta Grazia, incarnazione di un’utopia in grado di segnare sentieri verso un futuro determinato dalla rivolta mitomodernista. La serata intitolata Danza e Poesia – per il primato della creatività nella bellezza e nella giustizia da me curata, fu introdotta da una poesia mia da me medesimo letta e un’altra mia letta dall’attore Franco Sangermano:

Ho perso il mio popolo?

“Il poeta è un morto che cammina

se non ha il suo popolo a seguirlo

sul sentiero aperto dalle sue visioni”,

così nell’ombra che precede il giorno

pensò il poeta costruendo quel caos

da cui potesse sorgere l’epoca

del rinnovamento e poi disperato:

“Sono l'uomo di niente

smarrito nella massa

di consapevoli consumatori

sempre più sprofondati nel vuoto”.

Voce del Mondo

“Sappi che pure ti sei una nullità

tutto ciò che pensavi di potere capire

è crollato e sei una vociante tabula

rasa imprecante sui sentieri

di guerra della vana utopia”.

Voce della Terra

“Nessuno può vantare il tuo sembiante

se non angelo o santo. Poeta

canta quanto è lungo il tuo giorno

la favola del diluvio in fiore

e col coraggio della disperazione

prepara l’apparizione della quarta

Grazia, ripeti la leggiadria del suo

incedere finché non condivida

con tutti la visione

che incendierà la neve impalpabile

della resurrezione del genio umano

in grado di procurare il pane

della giustizia e l’acqua dell’impossibile

appagamento.”

E poi la voce di Franco Sangermano interpretò i seguenti versi:

La quarta Grazia

Fu Venere a emergere dai flutti

con lo splendore delle origini

di cui Aglaia porta il nome

con la gioia vitale designata

come Talia che pulsa

nelle vene dei corpi in godimento

e con l’inesausta voglia di giocare

e rallegrare le Muse nel peplo

dell’armonia avvolte, Eufrosine.

Ma la contemporanea ostilità

a Venere, prostituita, e alle Grazie

permise ai crimini e alla cupidigia

di onori e di sproporzionati lussi

a consegnare il mondo

all’egemonia del Brutto e del deforme.

Questa sera la rivolta appare

in forma di danza

con l’apparizione della quarta grazia,

di lei che saprà tutelare

gli affetti sociali

sorti dal reciproco bisogno;

ricondurrà gli uomini postmoderni

all’idea del bello che congiunge

il Padre cielo alla Madre Terra

e con Lei rinascono le Grazie

liberate dal giogo centenario

germoglianti nella rinnovata

armonia, segreta origine

degli affetti più delicati e intensi

e dalla vivacità dell’ingegno

in grado di mantenere

la promessa arcana

di una creatività

a cui non importa il resto.

E Venere riattraversa il muro mortale,

sfidando i demoni che vogliono

prostituirla ancora, e ancora

e le vogliono succhiare il sangue

per lasciarla marcire nel proprio splendore.

Ma Venere lascia dietro di sé

la Morte e guida invisibile

la quarta Grazia, la mitomodernista,

a sfidare con le sorelle

la legge dell’utile immediato

e nessuno

la contempla senza vertigine

perché lei affronta a viso aperto

la mostruosa fiumana di corruzione

e della decadenza, esibendo

come filigrana sublime, la libertà

creatrice.

Seguirono le danze delle tre Grazie, Aglaia (Adelina Voskonian), Eufrosine (Debora De Cicco) e Talia (Cinzia Scarcelli). Al culmine delle loro evoluzioni rituali, finalmente giunse il momento epifanico dell’apparizione di Aurora (incarnata da Marina Aurora) che, simbolizzando l’irrompere della sacralità necessaria alla rinascita morale ed estetica dell’Italia, offrì alle labbra dei poeti e scrittori Roberto Barbolini, Gabriella Cinti, Marina Corona, Simonetta Longo, Francesco Macciò, Beppe Mariano, Paola Pennecchi, Carmelo Pistillo, Fabio Prestifilippo, Ottavio Rossani, Quirino Principe, Luigi Scala, Silvia Tomasi, Silvia Venuti e a me medesimo un sorso del vino dell’immortalità versato da una scintillante coppa forgiata da Venere.

Il rituale si completò con la lettura di testi votivi dei precedentemente nominati, e a chi riuscì la necessaria sospensione dell’incredulità fu pervaso dall’energia mitica che lo confermò cittadino dell’Universo. Di fatto il mito è la storia del sogno che l’Universo fa di se stesso attraverso il nostro linguaggio .

La nostalgia di un futuro fondato sulla bellezza, 25 anni fa’ mi ha portato a definire, come slogan mitomodernista, il motto “Fight for beauty!” (“Combatti per la bellezza!”) e non si devono scordare le voci di alcuni valorosi combattenti, come quella di Isabella Vincentini: “Censurata e respinta ogni idea del bello estranea al modernismo progressista, solitaria e in rivolta, oggi la bellezza è diventata liquida, è sulla bocca di tutti, passa di forma in forma: da uno slogan al marketing, da uno spot alla pubblicità, dalla trasgressione dell’anti-arte, ubbidiente e rassicurante, alla sua consacrazione immediata in arte. In questa confusione estetica dell’esibizione e del divertimento a buon mercato, della mediocrità e della violenza gratuita di inutili provocazioni e di banali giochi infantili, la bellezza è la fata turchina che compare e scompare, si connette e si disconnette nell’omologazione planetaria. Ma quando mai la vera arte è stata specchio del sociale?... Ma la bellezza della letteratura assoluta, “inutile”, sbeffeggiata come esoterico incantesimo, continua a vivere, indenne alle mode a ai vilipendi, e continua a cercare il bello in dialogo da sponda a sponda.

Come quella equilibrata e ironica di Roberto Barbolini: “Per difenderla sul serio, la bellezza, non basta certo proclamare la sua eterna permanenza extratemporale o metastorica, mentre la testa di marmo del Carducci annuisce grave e compunta... La bellezza perduta non deve diventare un alibi di avvocati delle cause perse, per giustificare la propria insufficienza scambiandola con quella del mondo e così poter incolpare la nequizia dei tempi... Magari la bellezza è davvero oggi quella povera lucciola del Leopardi insultata e calpestata. Ma è anche quella voce sconosciuta che ci parla da non so dove. Per questo l’amiamo; amandola, continuiamo a cercarla. E, cercandola, non smettiamo di averne paura”.

E ora riascoltiamo le parole di Luisa Bonesio: “Quotidianamente ci troviamo di fronte, in ogni angolo del territorio italiano, a un coacervo di edifici, strutture, oggetti e segni eterogenei, occasionali, contraddistinti da logiche formali e funzionali differenti, in una ridda di segnali che producono cacofonia estetica, disorientamento percettivo, difficoltà di riconoscimento dell’insieme... Da un punto di vista teorico, tutta questa fenomenologia può essere ricondotta alla progressiva perdita di interazione armonica con i luoghi... Ne risulta una decontestualizzazione, l’effetto ottundente e ripetitivo, l’immoralità e l’anomia che finisce per coincidere con regimi di violenza e sopraffazione, oltraggio alla natura e alla bellezza (il junkspace), la morte delle identità che produce o è prodotta dalla genericità indistinguibile delle città senza storia.”

Antonino Bove parteggia per l’impersonalità: “Nella nostra ottica il sentimento di bellezza, sia esso estetico che erotico, si stempera e si fonde in una visione cosmica di impersonale sublimità. La bellezza che sogniamo è poligama, eterosessuale, libera da canoni, forme codificate, anonima, quasi estranea a noi stessi, mortali”. Gabriella Brusa-Zapellini osserva gli abissi del tempo: “32.000 anni fa compaiono le prime, splendide immagini naturalistiche delle caverne istoriate. Accanto al nomadismo figurativo degli animali dipinti che mescolano le loro linee di contorno in modo vorticoso e caotico sulle pareti irregolari delle grotte e dei ripari sotto roccia, sono ancora presenti però gli strumenti litici regolari, dalle linee pure e speculari, eredità di quel passato ancestrale che, ancora sospeso fra umanità e animalità, ha scandito i ritmi lenti e millenari dell’emergenza di un prodigio fuori dal tempo: la bellezza dell’arte”.

Angelo Lumelli sottolinea l’importanza dello “spensare”: “Il panico di fronte alla bellezza viene retto attraverso la costituzione di un luogo capace di essere senza pensiero... Questo è ciò che la poesia dà in pegno per liberarsi del discorso”.

Pietro Rabolli, un medico eccezionale, parte dalla salute per dire che “La salute è un equilibrio, la bellezza è soggettività... Bisogna sì considerare il corpo come bellezza, ma non separato dalla mente, dall’anima, dalla psiche”.

Adele Succetti, psicanalista lacaniana ascolta i rapporti contemporanei con l’Altro: “Dal novecento in poi, ovvero nell’epoca in cui è più evidente la non esistenza di un Altro completo, pieno, riconducibile ad un unico principio (sia esso Dio o ogni altro significante padrone), assistiamo a un vero e proprio pullulare di oggetti artistici che hanno fatto cadere diverse “barriere”, oltre a quella del Bello. Superata la barriera del Bello, essi si presentano come oggetti reali, senza velo, talvolta “brutti” ma spesso ironici nel senso che come la psicanalisi essi vengono a interrogare i dettami del mondo contemporaneo, la finzione assunta dagli oggetti nel mondo del cosiddetto capitalismo avanzato. Nel Mitomodernismo ci pare di ravvedere, invece, una volontà- per così dire “ispirata” (“Fight for beauty!”) - di estrarre il Reale dal suo silenzio, attraverso la finzione del Mito, mentre la Bellezza è, per un poeta quale Kemeny, una vera e propria ‘urgenza di riorientamento senza percorsi prestabiliti verso il futuro’”.

Il 5 agosto del 1994, sulle pagine de “Il Giornale”, Giuseppe Conte e Stefano Zecchi, discutendo aspetti della cultura contemporanea e sulla missione della poesia, presentarono le Nove Tesi del Manifesto del Mitomodernismo:

1. Facciamo dell’arte azione, la sua forma visibile sia la bellezza.

2. La bellezza è profonda moralità, il brutto è immorale.

3. Opponiamoci all’avanzare della decadenza, che è dove l’arte rinuncia all’essenza della sua creatività.

4. L’estetica è il fondamento di ogni morale.

5. Il mito riporti tra noi anima, natura, eroe, destino.

6. L’eroismo è sintesi di luce e di forza spirituale.

7. La politica abbia il primato sull’economia, la poesia abbia il primato sulla politica.

8. Il nuovo è il gesto che ama il presente, è aderire all’incessante metamorfosi del cosmo.

9. Impariamo a sperare laicamente.

Il primo ottobre del 1994 vergo le “Parole d’ordine per il commando lombardo”, commando di poeti e di artisti da me guidato:

1. Affidarsi, senza riserve, alla potenza dell’immaginazione creatrice.

2. Eleggere S. Croce a centro cosmico della rinascita della bellezza e dell’arte.

3. Affermare la verità della poesia e dell’arte con un gesto inconfutabile.

4. Azzerare la corrotta vecchiaia del mondo.

5. Sfidare l’arroganza delle spettacolarizzazioni plebee e televisive.

6. Aprire il cuore del tempo dissacrato a un raggio di bellezza.

7. Opporsi alla cecità delle forze che avvelenano l’aria, l’acqua, la terra.

8. Dire addio ai vezzi dell’apparenza per affrontare gli abissi dell’essere.

9. Mantenere alto il costo della poesia: per essere scritta richiede tutto l’universo nel suo splendore, tutta la vita nella sua urgenza inarrestabile.

10. Ritornare al caos sublime per fare rigermogliare le figure del tempo.

Si trattava di occupare la basilica di S. Croce a Firenze assieme al commando ligure capitanato da Giuseppe Conte. Si voleva occupare la basilica per riconquistarla all’indifferenza dei più, per manifestare la devozione dei grandi qui custoditi e sepolti, per simbolizzare e favorire la trasformazione dell’Italia secondo i criteri della Bellezza. I due commandi disposero quattro paletti a rombo sul sagrato coperto da carta azzurra, un tappeto sacralizzante. Mentre liberavo cento palloncini escalando “Sono pronto allo scontro fisico con chi si oppone allo spirito delle Muse”, alcuni fissarono una scaletta a un vertice, quale prora simbolica della “nave delle anime”. Si lessero testi e si declamarono mantra per uscire dalla favola nera del ‘900 e per celebrare le nuove nozze tra Cielo e Terra e poi i due commandi si schierarono davanti al monumento funebre di Ugo Foscolo recitando il carme “Dei Sepolcri”; le parole del poeta ritrovarono nelle nostre voci una loro nuova carica eroica.

Ma il battesimo laico del mitomodernismo, la data ufficiale della sua entrata nella società italiana, fu celebrata il 21 gennaio del 1995. Sul palco del Teatro Filodrammatici, sotto l’aurea bandiera di Ares e Afrodite, salirono Giuseppe Conte, Stefano Zecchi, Roberto Carifi e Tomaso Kemeny a dire al mondo che non era finita, ma era giunto il momento per iniziare di nuovo le avventure sublimi della Bellezza.

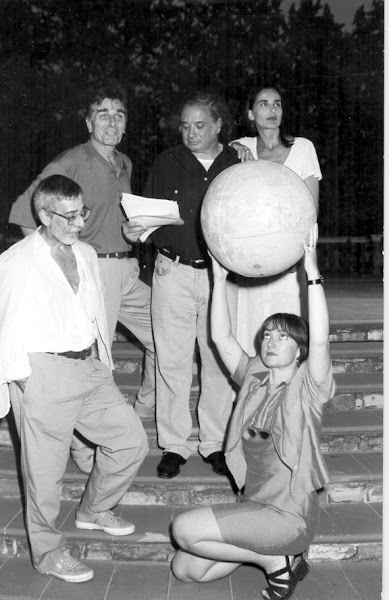

Una lunga notte mitomodernista fu allestita da Antonio Staude a Heidelberg, mentre ad Alassio, a cura di Giuseppe Conte, Tomaso Kemeny e Stefano Zecchi, tra il 1996 e il 1999, si ebbero tre Festival del Mitomodernismo in cui poesia, musica, danza, pittura e teatro ebbero la possibilità di corrispondere allo stesso spazio/tempo.

Concludiamo con Giuseppe Conte che ci dice che “il mitomodernismo è il rovesciamento di ogni equilibrio imposto, di ogni convenzione compromissoria, di ogni stasi. È inaudita energia di ricominciamento....”.

domenica 19 maggio 2013

Intervista a Tomaso Kemeny

Intervista a Tomaso Kemeny

“Vuole aspettare il caffè, o comincio subito a tormentarla?”

Così comincia la mia intervista a Tomaso Kemeny, poeta italiano di origine ungherese, tra i fondatori del movimento internazionale mitomodernista e della “Casa della Poesia” di Milano. Tra le sue opere di poesia ricordiamo Il libro dell’angelo, Melody, Desirée, La Transilvania liberata, Poemetto gastronomico e altri nutrimenti.

Sara: “No no, cominci subito, essere tormentata da lei è un piacere.”

Tomaso Kemeny: “Ormai sono venticinque anni che è cominciata questa cosa del mitomodernismo, ma io ho una certa fedeltà, allora ho scritto un nuovo manifesto, che leggerò anche domenica 12 maggio a Palazzo Marino, in cui ho voluto riassumere sette principi, poi mi chieda pure, ne parliamo.

1) La poesia è energia di ricominciamento: immer wieder.

Immer wieder me l’ha detto Pound nel ’69, quando nel Centro Suolo, quando tutti pensavano che la poesia fosse una cosa reazionaria (che stravaganza! I maoisti…), io e Ugo Carrega, grande poeta visuale, abbiamo festeggiato il compleanno di Pound, non per la sua ideologia ma perché è il più grande poeta epico, e lui che dopo un decennio di manicomio non era in grado di parlare, è venuto, ha sorriso e ha detto soltanto: “immer wieder”, che vuol dire “sempre di nuovo”. Per lui voleva dire che nonostante guerre, distruzioni, c’è sempre il bello, mentre io pensavo che al di là delle disgrazie storiche, la poesia è sempre energia di ricominciamento. La poesia è sempre un’apertura utopica per me, l’apertura di modi di vedere il futuro, non come i poeti che si piangono addosso (anche se anche quella forma può essere significativa…).

2) La poesia manifesta un ritmo analogo alle vibrazioni che il nostro corpo ha in comune con la luna, il sole, la terra e le altre stelle. (Dice Dante: “Amor che move il sole e le altre stelle”). Basta con la poesia appicciata al nostro piccolo ego, all’infelicità individuale, storica e intellettuale, basta con l’incapacità di amare tutto senza chiedere niente.

Cioè l’unico modo di amare è amare tutto senza chiedere niente, senza interesse, è il fondo morale della poesia.

3) In un mondo taroccato per borse, orologi, nasi, seni, ma anche per opere d’arte, legittimate dai media solo per il loro prezzo di vendita. La bellezza non è solo nostalgia di un’armonia perduta, ma è energia metamorfica, una tensione ideale e simbolica all’origine dell’esistenza autentica, una tensione che spinge a realizzare nel mondo un’utopia estetica che è anche moralità profonda.

Oggi tutti si sciacquano la bocca con la bellezza, dicono che è una cosa reazionaria… son tutti pazzi, il brutto è la parola d’ordine: se un’opera d’arte è brutta è perché contesta, ora anche se è brutto ed è fatto bene è sempre bello, no? Anche domenica ero invitato a casa di un grande poeta, che mi fa: “mi sai dire il nome di un grande poeta di oggi, uno solo?”. Questi sono quelli che io chiamo “gli allegri becchini”, mentre io penso che si debba vedere quello che c’è, non quello che non c’è. Ultimamente la civiltà si piange addosso, senza stare attenta ai giovani talenti. Per concludere come diceva Márai, il grande romanziere ungherese, i grandi poeti, come Rimbaud, Villon, Baudelaire, sono sempre stati considerati dei disgraziati, mentre quelli che erano considerati grandi poeti erano una banda di arrivisti. La poesia non è là dove viene celebrata, ma là dove funziona. Ci sono anche dei grandissimi che sono compromessi, come Virgilio, sottomesso ad Augusto, mentre Ovidio che era un po’ ribelle è andato in esilio, ma sono entrambi grandi. Questo per dire che non è la moralità che fa il bello, però il bello fa la moralità, cioè le cose belle sono vere.

4) Il mito non è pensiero selvaggio, come pensano gli antropologi, o copertura ideologica di connotazione reazionaria, ma al di là dell’opposizione del razionale con l’irrazionale è irruzione del sacro nel tempo storico, la sua energia metamorfica permette nuove avventure per l’immaginazione.

Nel ’90 ero stato invitato dal grande filosofo Perniola di Roma a un congresso sul neoantico. Lì c’era un signore della Nigeria che diceva che Afrodite era loro, allora io fatto notare che la dea della bellezza e dell’amore c’è in tutte le culture, perché è un archetipo. L’etnocentrismo fa le guerre di razza, invece il mito unisce le nostre origini. Naturalmente non il mito ripetitivo, neoclassico, ma il mito reinventato.

Oltre il bello e il mito, secondo me è importantissima la categoria estetica del sublime, perché è lì che nasce l’esigenza della libertà individuale, quella che ci spaventa: chi sono io? Questo è un sentimento sublime, per i religiosi è un rapporto con Dio, per chi non ci crede è un rapporto col nulla, tragico, in ogni caso è un rapporto complicato e pauroso.

5) Il sublime nasce dall’esigenza di libertà individuale ed esige che ciò che si vive sia bello e buono. Sopra e sotto la miseria del probabile linguistico si concretizza sia nel rifiuto della dialettica dell’oltrepassamento, e allora il sublime destruttura il brutto istituzionalizzato, il kitsch tecnologico mercificato nell’orrido, nel tremendo, nel ributtante, nel mostruoso. Oppure si realizza oltre la miseria comunicativa esaltando serie di contenuti-visioni irriducibili a una grammatica che non sia immaginaria, spalancando finestre sull’ignoto oltre i confini dell’immaginato.

C’è moltissima produzione sublime in questo tempo, che è molto sotto il brutto, e quello è valido, perché apre nella coscienza una specie di tremore, di paura di noi stessi, di quello che potremmo essere e speriamo di non essere e delle nostre paure. Dal mio punto di vista si deve cercare di andare verso la poesia sublime elevata o si deve andare molto sotto, come ho tentato di fare in “La morte è un’altra cosa”, volutamente orrendo.

6) Il pensiero etnocentrico rivendica i valori del corpo per confermare la molteplicità irriducibile ad un’unità indifferenziata dei testi, dei corpi, delle culture (contro la globalizzazione), preservando il carattere dei singoli corpi etnici, culturali e sociali, radicando la terra a un centro fisso nel mondo. Il pensiero mitico invece è circolare, ci unisce, riporta a un’origine comune, a una fratellanza primigenia.

È giusto sentirsi “nato a Milano”, l’importante è non arrivare a pensare che gli altri non valgano niente, come fanno alcuni italiani, o certi parigini o certi argentini (“noi abbiamo il tango e voi no”)… gli etnocentrici sono ovunque. Ma è anche sbagliato non essere per niente etnocentrici, bisogna amare la propria tradizione integrandola col mito.

7) Il mito è il racconto del sogno che l’universo fa di se stesso attraverso il nostro linguaggio.

Questa è la religione mitomodernista, è un po’ una pazzia, pensare che la poesia in qualche modo è la messa in parola delle vibrazioni cosmiche, basti pensare al “Mi illumino di immenso” di Ungaretti. È un’unione col cosmo, come potrebbe essere con la persona amata o con l’altra parte di noi stessi, quella “alta”.

Sara: “Nella sua poesia “A Leopardi” lei dice “mi sento l’unico/ a vivere ancora la vita in bellezza”. Cosa vuol dire per lei oggi vivere in bellezza, e banalmente… come fa?”

Io ho sempre pensato alla bellezza, anche quando nel ’68 c’erano le riunioni “contro la realtà” dell’epoca, a cui partecipavano addirittura dei futuri brigatisti, che però giocavano alla rivoluzione come gli Arcadi giocavano a fare gli dei. Quando in un’occasione gliel’ho fatto notare, mi hanno quasi picchiato, dicendo che la bellezza è cosa da aristocratici. Ma per me è quasi un fatto biografico, anche appena arrivato a Firenze con la mia famiglia, dopo essere dovuti fuggire dall’Ungheria durante il regime comunista, siamo subito andati, senza beni, come in pellegrinaggio, alla casa di Michelangelo. Questo per dire che anche nella mia famiglia c’è sempre stato un grande culto della bellezza e dell’arte, che io ho continuato a coltivare.

Ho imparato l’italiano e scoperto Petrarca, Tasso, Foscolo (Dante mi piace, ma è troppo grande per me): Tasso invece è stato un maestro, non per i contenuti ma per la musica della sua poesia. L’altro è il grande Foscolo: se io fossi un professore del ministero obbligherei tutti a leggere Le Grazie, come se fosse la Bibbia degli italiani. Mi piace quando dice che la terra è sotto la protezione di Afrodite, che, presa da pietà per gli uomini che non sono mai migliorati, ha avuto tre figlie, le tre Grazie.

Lei pensi che, quando la violenza carnale era all’ordine del giorno, ai tempi di Shakespeare, le dame inglesi portavano il petrarchino nella scollatura. Petrarca da questo punto di vista è stato un vero rivoluzionario: uno che ha dedicato il Canzoniere a una donna e che per una donna ha scritto i versi più sublimi, quando dice “morte bella parea nel suo bel viso”, anche se il suo volto era divorato dalla peste. Ci dice che Laura sconfigge la morte: come nel cristianesimo Cristo sconfigge la morte, Petrarca osa dire che è l’amore a sconfiggerla. Sono Dante e Petrarca a insegnarci che è la donna ci unisce all’universo. Insomma, le dame inglesi si portavano dietro questi dieci sonetti di Petrarca e li facevano leggere al giovanotto preso dalla passione… così nacque il corteggiamento.

Lei mi chiede della bellezza. Io vivo completamente nella bellezza, anche nei piccoli gesti: poi tento di scrivere, sapendo di non esserne all’altezza, ma senza invidia. Secondo me la religione della bellezza è come essere davanti a un altare: ci sono tante candele, quelle grandi, quelle piccole, ma fanno un unico splendore. Non provo invidia davanti a un grande poeta, ma mi sento felice. Io amo la bellezza non soggettiva, ma ovunque essa si trovi, perché è così rara.

Quando dicevo che il bello non dev’essere un oggetto perduto nella casa del desiderio, intendevo dire che il bello non è solo del passato ma anche del futuro, fa parte dell’umano.

Per concludere io direi che la bellezza è riguadagnare l’onirico. Il sogno e la veglia sono separati, ma tramite la pratica poetica (in particolare con maestri come i surrealisti) uno riesce a unirli. Il praticare la bellezza, cioè leggere la poesia ma anche fruire la musica, la danza, la pittura, tutte queste cose trasformano la tua anima bestiale in un’anima più cosmica, in cui non sei più cittadino dove sei nato o dove ti hanno accettato, ma sei cittadino dell’universo. Mi sento, come diceva Foscolo, figlio di Afrodite: come se la mia anima fosse nata lì.

Sara: “Mi vuole parlare di come ha vissuto Milano in questi anni, dei luoghi che ha amato particolarmente?”

Su Milano si possono dire tante cose, io ho insegnato a Pavia e ho amato molto il Ticino, ma essendo una trippa lirica (come mi chiamava Breton, perché mi commovevo sempre) amo i luoghi in cui vivo, per cui amo molto Milano, ma non tutta. Quello che non amo è come dopo la guerra, per la speculazione edilizia, hanno costruito delle case popolari orrende (mentre le case popolari, al di là dei motivi economici, dovrebbero essere le più belle, se si ama il popolo). La mia è una visione un po’ ideologica, ma come si possono amare quelle parti di città che non rispettano i poveracci? Chi ci vive non può far altro che abbrutire. Così come ora stanno costruendo i grattacieli in Porta Garibaldi, che sarebbero belli, ma non lo sono perché non sono disposti armonicamente. Invece ci sono luoghi magnifici come il Duomo, Piazza della Scala, San Babila… Ad esempio in San Babila c’è quella bellissima chiesa romanica, che però non contrasta con il funzionalismo fascista. Insomma, Milano porta le rughe del tempo, ma alcune rughe non ci saranno mai, perché la bellezza non invecchia. Mi piaceva molto anche San Siro, c’era un pubblico unico al mondo, che applaudiva l’avversario, ma già negli anni ’60 ha iniziato a declinare, e dagli anni ’80 ho smesso di andare.

Altri luoghi che amo di Milano sono sicuramente la Scala, il Piccolo Teatro, i musei… E poi la cucina! L’ossobuco, la cassoeula… E poi il milanese tipico, che ha poche parole ma molte idee e sentimenti. A due di loro, miei grandi amici e persone eccezionali, ho scritto delle poesie: Roberto Guiducci e Mario Spinella.

Qui si conclude la mia intervista a Tomaso Kemeny. In realtà è stata una lunga e intensissima conversazione che per motivi di spazio non posso trascrivere interamente.

Mentre ci salutiamo però mi presta il libro di “Poetica mente Milano”, in cui trovo una sua poesia su Via Ozanam, via del suo primo amore con una ragazza emiliana, suo primo vero incontro con la nostra città.

In Via Ozanam

Tomaso Kemeny

Vivevi in un villaggio

non fortificato, in una borgata

di coloni senza paura. Distinta

per statura e leggiadrìa

fosti tra tutte la prima

a colorire il mio nome forestiero

di inflessioni lombarde. “Stabile è

il vero, ma la parola bugiarda

non dura”, mi dicesti con la voglia

di ridere dei nevai,

una cicatrice minuscola

sulla fronte di monella di colpo

uscita dalle smanie

dell’infanzia. Solo questo rimane

della città della mia

memoria, una cameretta linda

in via Ozanam dove

di sola nebbia vestita, tra guglie

di cattedrali e i Navigli

illuminati a festa,

col calore del tuo corpo corredasti

per me una tenera dimora.

Lesta mi cingesti i lombi a tenaglia,

vertiginoso il metrò percorse

la tua bionda maglia

di capelli lunghissimi

cresciuti prima che le tue labbra

di ragazza sospirassero brevi

parolette di donna.

Inventasti di profilo orari

in espansione illimitata,

guizzando come pesce

di sangue caldo nel diluvio

dell’adolescenza. Appeso

forse per sempre all’amo

all’improvviso mi abbandonasti, ma

nel vento che oscura

le vie convulse della metropoli,

il tuo corpo acerbo

lampeggia e pulsa

per dissolversi

nella cadenza arcaica di ogni

inflessione, divinamente lombarda.

E quando la nebbia copre i Navigli

e la periferia, rivedo

la cicatrice minuscola, cifra

del primo amore, segreta

nell’acciaio e nella pietra

della Milano che si fa adulta.

∆ a cura di Sara West ∆

giovedì 16 maggio 2013

Domani a Milano Tomaso Kemeny presenta il suo recente libro “Poemetto gastronomico e altri nutrimenti”

NOTIZIA

Domani, domenica 12 maggio alle ore 10.30, a Milano, a Palazzo Marino (piazza della Scala, 2), nell’ambito della rassegna “Area P: un’ora alla poesia”, Tomaso Kemeny presenterà il suo più recente libro Poemetto gastronomico e altri nutrimenti (Jaca Book, 2012, pagg.146, euro 13).

“Il Poemetto gastronomico e altri nutrimenti di Tomaso Kemeny andrebbe letto a voce alta, declamato senz’alcuna prudenza o pudore; in particolare il poemetto è impudente, divertito, gioioso dove il poeta trova il suo assetto migliore. Del resto la felicità dei sensi, il piacere del gioco, la più euforica espansione corporale, sono un’eccezione nel panorama della nostra poesia in cui il corpo risulta invariabilmente ferito e il poeta investito del primato della sofferenza. Il Poemetto gastronomico e altri nutrimenti viene presentato in occasione di “Area P”, un’iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio comunale e dall’assessorato alla Cultura del Comune di Milano: poeti, editori e attori dedicano un’ora alla poesia, leggendo componimenti in versi, interpretando un autore o una scelta di brani” (dalla presentazione).

Tomaso Kemeny nasce a Budapest nel 1938, dal 1948 vive a Milano. Professore cattedratico di Anglistica a Pavia (1978- 2005), ha pubblicato diversi libri nella materia di insegnamento. Diverse le raccolte di poesia, tra cui The Hired Killer’s Glove (New York, 1976), Il libro dell’angelo(Parma 1991), Melody (Milano, 1998), La Transilvania Liberata (Milano, 2005). Inoltre è autore di un romanzo e di un dramma “lampo”. Cofondatore del Movimento Internazionale Mitomodernista e della Casa della Poesia di Milano. Come traduttore ha fatto diversi lavori; tra gli altri ha tradotto Marlowe, Lord Byron, József Attila e Yang Lian.

L’ingresso è gratuito. Gli inviti sono a disposizione presso l’Urban Center di Milano, in Galleria Vittorio Emanuele.

RECENSIONE

Lo scorso anno è stato prolifico per Tomaso Kemeny. Oltre ai tanti impegni come animatore culturale, ha pubblicato due libri di poesie. Il primo è questo Poemetto gastronomico e altri nutrimenti che presenterà domani. L’altra opera è Quarantacinque poesie 1952-1961 (Nomos Edizioni, 2012, pagg. 86, euro 14). Il Poemetto è la sua raccolta più interessante dopo La Transilvania liberata, ormai famoso poema epico/onirico sulla storia del suo paese d’origine, l’Ungheria, dal quale è fuggito in Italia nel 1947. La biografia di Kemeny è tipica degli esuli di tutti i paesi che hanno subito le invasioni prima dei nazisti, poi dei comunisti. ma per lui c’è un di più: la poesia alla quale ha dedicato una parte della sua vita gli ha permesso di superare il “tradimento quotidiano” cominciato nella sua giovanissima età, prima con la morte del padre naturale, poi con la fuga insieme con il padre adottivo, che rischiava appunto il lager comunista. Questi accenni biografici per dire che la poesia di Kemeny nasce dalla realtà, intesa come dolore e inganno, da cui è necessario allontanarsi il più possibile, alla ricerca di un rifugio, di sogno impossibile ma vitale, che si può raggiungere solo attraverso l’ironia, talvolta il grottesco, me soprattutto nella giocosità e nello sberleffo. Se La Transilvania liberata ha avuto l’esito imprevisto di nutrire il risveglio politico e sociale della sua amata Ungheria, dopo il crollo del comunismo, oggi il Poemetto gastronomico provoca il sorriso, il gusto, la curiosità, di chiunque abbia il desiderio di vivere la vita al di là del dolore quotidiano e di viverla anche nella soddisfazione vitalistica del mangiare bene, della tavola imbandita, della sensualità del cibo, che poi altro non è se non la metafora dionisiaca del piacere erotico. Questa gioia del vivere e del convivio, permette di introdurre una solenne celebrazione degli amati scrittori, maestri di cultura e di vita, e delle persone amate. Ricerca della felicità, come sottolinea Roberto Mussapi, nella nota di copertina, che si rivela in una nota malinconica dei grandi sogni. Quindi, piatti succulenti, vini rigogliosi, ma anche dolci rimembranze e travolgenti passioni, rapporti leali e divertenti, ricordi talvolta pungenti. Forse Kemeny è un poeta eccessivo, nelle passioni e nell’ironia. Ma almeno è lontano da litanie o invettive artificiose e dai lirismi affettati e cerebrali, come tanta poesia di oggi. Autenticità dei sentimenti e desideri fisici, corporei, come introduzione a esplosivi abbandoni onirici. Non è male. (Ottavio Rossani)

Propongo di leggere due poesie: la prima tratta dal Poemetto, e la seconda dalla sezione Da una sponda all’altra del Lete:

Frammento primo

Da bambina giocava con i ragni

e tra i suoi capelli, nei sogni,

si rizzavano al cielo le antenne

TV: era la reincarnazione

di Circe, la maga, quando nel caldo

appiccicoso del luglio 2006

ci portò sulle colline pisane

a buschettare sulle braci,

a gustare riso baldo con crostacei,

a arrostire e affumicare galletti

rendendoli croccanti,

accuratamente profumati

e poi, in una crema densa,

grattugiò la buccia d’un limone

e per la nostra soddisfazione

e ricompensa, vi aggiunse more

per un Clafoutis d’amore.

***

A Giacomo Leopardi

… io solo

combatterò, procomberò sol io…

(Giacomo Leopardi, All’Italia, vv. 37-38)

Cito questo tuo chiasmo

spesso colpito dal corrivo sarcasmo

di chi ignora come a

un cono d’ombra

possa seguire, talora,

un cono di luce.

Cito questo tuo chiasmo

come exergo, perché so

di meritarmi, invece, ogni sarcasmo

quando smarrito come nello sfolgorio

di un’aurora, mi sento l’unico

a vivere ancora la vita in bellezza.

Tomaso Kemeny

Da Poemetto gastronomico e altri nutrimenti (Jaca Book, 2012)

Tomaso Kemeny La poesia è viva (e alimenta la vita)

Giuseppe Conte - giugno 2012

Per nostra fortuna di lettori, esistono ancora libri di poesia che ci comunicano un fortissimo senso di vitalità e di gioia. Sono rari, e per questo i benvenuti, da festeggiare.

E da festeggiare oggi c’è un libro come questo appena uscito di Tomaso Kemeny, illustre anglista e protagonista delle vicende poetiche degli ultimi decenni, intitolato Poemetto gastronomico e altri nutrimenti (Jaca Book, pagg.146, euro 13). Il testo che dà il titolo al volume, che in apparenza ha l’aria di una performance virtuosistica e stravagante, è in realtà un monumento all’idea di poesia del mitomodernismo, il movimento lanciato anni fa proprio sulle colonne di questo giornale e di cui Kemeny è un interprete decisivo.

Kemeny, che con il suo La Transilvania liberata, onirico e utopico, è diventato un ispiratore anche politico del risveglio nazionale nel paese d’origine dei suoi avi, l’Ungheria, qui tocca tasti e toni diversi, festosi, ebbri, dionisiaci, e si consacra alla celebrazione della civiltà italiana, in particolare della sua musica, del suo vino e della sua cucina. In lui si risveglia Dioniso, con l’allegria del Bacco in Toscana di Francesco Redi, ma con la voce di Gioacchino Rossini, una originalissima voce poetica fatta di note acute e gravi, di romanze e cabalette, che prepara: «spaghetti con mozzarella/ riunendoli in una padella/ alla salsa di pomodoro» e da lì tutta una serie di ghiottonerie. Insieme a Dioniso, ispirano il poeta Eros e Demetra che offre «maccheroni con le sarde, per la gioia/ delle maliarde, lasagne al prosciutto/ a chi patisce un recente/ lutto». Il poeta, leggero «come mongolfiera» chiama a raccolta i vini insieme ai cibi, e sfilano nei versi Barolo e Sciacchetrà, Vernaccia a Valpolicella, Frascati e Greco di Gerace. Mai la poesia italiana contemporanea si era abbandonata a ritmi più orgiastici e scatenati.

Il resto del volume contiene poesie sparse, di non minore intensità e novità. Kemeny si stringe ai suoi maestri, da Byron (da lui magistralmente tradotto) a Foscolo sino a quelli novecenteschi, Breton e Joyce, ed evoca l’ombra di Henry Miller, che la cultura tetra e perbenista di oggi sembra avere rimosso. Troviamo canti corali sul ritorno della Primavera, poesie di amore cosmico come quella dall’attacco bellissimo: «Ai primi fremiti dell’aurora/ ti bacio e il mondo s’infiora», versi sobriamente commossi dedicati agli affetti familiari, alla moglie Luisetta, ai figli Giorgio e Alessandra. Kemeny abbraccia davvero l’universo, in questo libro, con una varietà e ricchezza di stili che lascia ammirati.

E questo poeta così attratto dalle superfici fisiche, sensuali della vita, così radicalmente laico e trasgressivo, così carico di una ironia giocosa che non cancella nessun entusiasmo vitale, è capace di innalzare una preghiera come questa: «Vieni tu che sei incorporeo e sei tutti i corpi/ vieni gloria inespressa di tutte le cose/ non abbandonare la terra alla desolazione/ sii la porta di tutte le nostre aurore».

Iscriviti a:

Post (Atom)